Ein Netzwerk für

alle Frauen, die etwas bewegen wollen

Unser gemeinsames Ziel ist die Förderung der Beteiligung von Frauen und die Schaffung von Geschlechtergerechtigkeit. Besuche uns, lerne uns kennen und engagiere dich mit uns – wir freuen uns auf dich!

Kreisfrauenrat –

wir stellen uns vor

Wir wollen, dass alle Frauen im Ostalbkreis die gleichen Chancen haben. Das bedeutet, sie sollen in allen Bereichen ihres Lebens mitmischen können, sei es in der Politik, in der Gesellschaft, bei der Arbeit oder in ihrer Freizeit.

Wir wollen – gemeinsam – gleichberechtigt – etwas bewegen.

Für folgende Themen setzen wir uns ein

Hier möchten wir einige Themen vorstellen, die uns besonders am Herzen liegen und wofür wir uns tatkräftig einsetzen.

Alleinerziehende

Wir unterstützen und fordern Lotsenstellen für Alleinerziehende.

Bildung

Wir setzen uns für gute Bildungsangebote für Frauen ein.

Care-Arbeit

Wir fordern mehr Aufmerksamkeit und Beratung für die Pflegenden.

Charta der Vielfalt

Unternehmensinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen / Institutionen.

Gleichstellung

Ziel ist die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene.

Wir setzen uns für die Vereinbarkeit von Job und Familie ein.

Gegen Gewalt & Prostitution

Wir sprechen uns klar gegen Gewalt und (Zwangs-) Prostitution aus.

Parität und Wahlen

Wir sind für die Parität bei Ministerposten und das 2-Stimmen-Wahlrecht.

Was Frauen wollen

Studie – „Was muss sich ändern, wenn es besser werden soll?“

Neuigkeiten und Informationen

Hier erhalten Interessierte aktuelle Updates zu verschiedenen Themen, die uns als Kreisfrauenrat am Herzen liegen. Außerdem erhältst du einen umfassenden Überblick über relevante Entwicklungen und Ereignisse – immer up to date!

Weltfrauentag und Equal-Pay-Day

Was Männer kosten – Lesung mit Boris von Heesen

Frauen, wie wollt ihr in Zukunft leben? Klausurtagung am 03. Februar 2024

10 Jahre KFR – Lasst uns feiern!

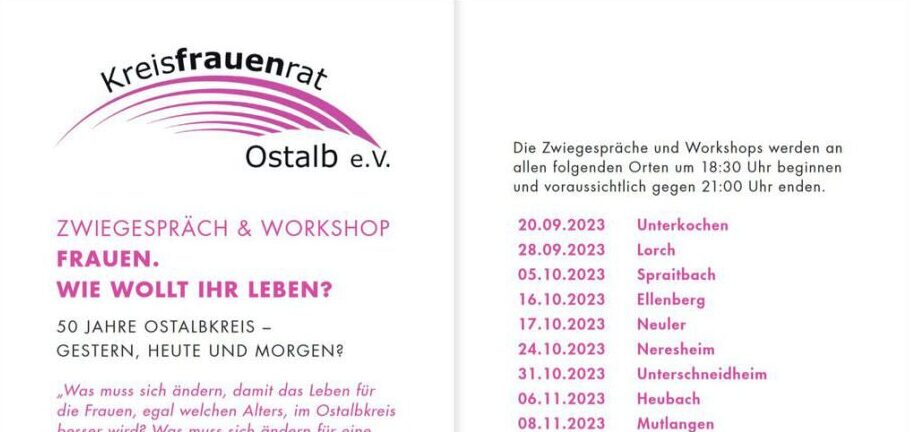

Frauen. Wie wollt Ihr leben?

Weltfrauentag und Equal-Pay-Day

20. Februar 2024Frauen vernetzen sich - Frauenorganisationen im Ostalbkreis stellen sich vor

Was Männer kosten – Lesung mit Boris von Heesen

12. Februar 2024Der Autor beleuchtet die dunkle, meist im Schatten liegende Seite des Patriarchats. Kriminalität, Sucht, Unfälle und Gewalt. All diese Bereiche werden von Männern dominiert. Dieses Ungleichgewicht belastet den Zusammenhalt und das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Zudem kostet es jedes Jahr über 63 Milliarden Euro. Der Autor trägt Schritt für Schritt die Kosten zusammen, benennt Ursachen und gibt eine Vielzahl Impulse, wie wir der Schieflage begegnen können.

Frauen, wie wollt ihr in Zukunft leben? Klausurtagung am 03. Februar 2024

30. Januar 2024EINLADUNG – FRAUEN, WIE WOLLT IHR IN ZUKUNFT LEBEN? Lasst uns jetzt handeln! Klausurtagung aller Frauen im Ostalbkreis am Samstag, den 3. Februar 2024 von 13.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr. Ort: Berufliches Schulzentrum, Raum 026, Berliner Straße 19 in 73479 Ellwangen. Gemeinsam für unsere zukünftige Arbeit …

10 Jahre KFR – Lasst uns feiern!

26. Oktober 2023Wir feiern 10-jähriges Bestehen des Kreisfrauenrates Ostalb e.V.! Nach einem Grußwort unseres Landrats Dr. Bläse erwartet Sie ein interessanter Rückblick auf 10 Jahre frauenpolitische Arbeit …

Frauen. Wie wollt Ihr leben?

26. Oktober 2023„Was muss sich ändern, damit das Leben für die Frauen, egal welchen Alters, im Ostalbkreis besser wird? Was muss sich ändern für eine geschlechtergerechte Lebenswelt?“

Equal Pay Day 2023

6. Juni 2023Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist ein universelles Menschenrecht. Trotzdem werden weltweit Millionen von Frauen beim Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung ...

Aktuelle Veranstaltungstipps

Hallo. Ich bin ein kleiner Blindtext. Und zwar schon so lange ich denken kann. Es war nicht leicht zu verstehen, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man ergibt keinen Sinn. Wirklich keinen Sinn.

Kontaktformular